平成30年度 第2回 研究室説明会のお知らせ

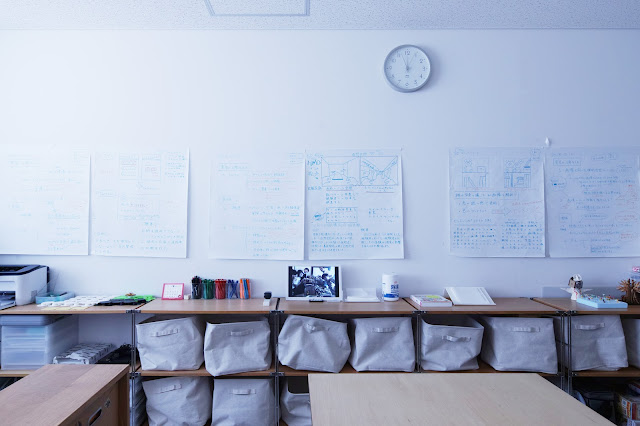

【訂正】開始時刻に変更がありました。 2019年1月25日(金)18時00分から、40号館604室において研究室説明会を実施します。すでに1回目の説明会は昨年11月に実施しておりますが、第4クォーターがおしまいにさしかかったこの時期に改めて実施いたします。ゼミ選びも本格化する時期ですので、興味のある方もない方も、多くのご参加をお待ちしております。 特に今回は、ゼミ配属資料として提出していただく小論文に関する説明をおこないますので、配属を希望される方は可能な限り出席し、説明を聞くようにしてください。 なお、主な説明事項は1回目とほぼ同様ですので、前回の説明会に出席していただいた方は特に参加していただく必要はありません。小論文に関する説明は事前に登録していただいているアドレス宛にお送りします。もしお時間に都合つくようであればご参加いただけると良いかと思います。 開催概要 ・2019年1月25日(金) 18時00分開始、19時00分終了予定 ・40号館604室(遠田研ゼミ室) ・内容: 遠田研ではどのようなことを考えているか ゼミナールでの課題内容 卒業研究のテーマおよび取り組み方 ゼミ以外での活動などについて ゼミ配属までに提出していただく資料(ポートフォリオおよび小論文)について 参加登録は下記のURLよりお願いします。なお、当日出席できない場合であっても連絡先を登録していただければ、小論文に関する説明事項などを後日お送りさせていただきます。 https://goo.gl/WdgpPt